Um transmontano edificou o gangue de elite Ducky Boys na década de 80, começando por expandir o seu domínio ao submundo parisiense no combate armado ao racismo.

Em meados dos anos 70, mais de vinte por cento da população francesa era fiel às políticas do partido de extrema-direita Frente Nacional, criado em 1972 por Jean Marie Le Pen. Estávamos numa época em que a emigração para o país da Marselhesa tinha atingido o seu auge. Estávamos numa época em que não havia um único dia em que a comunicação social não relatasse ofensas, agressões e crimes de ódio motivados pela xenofobia.

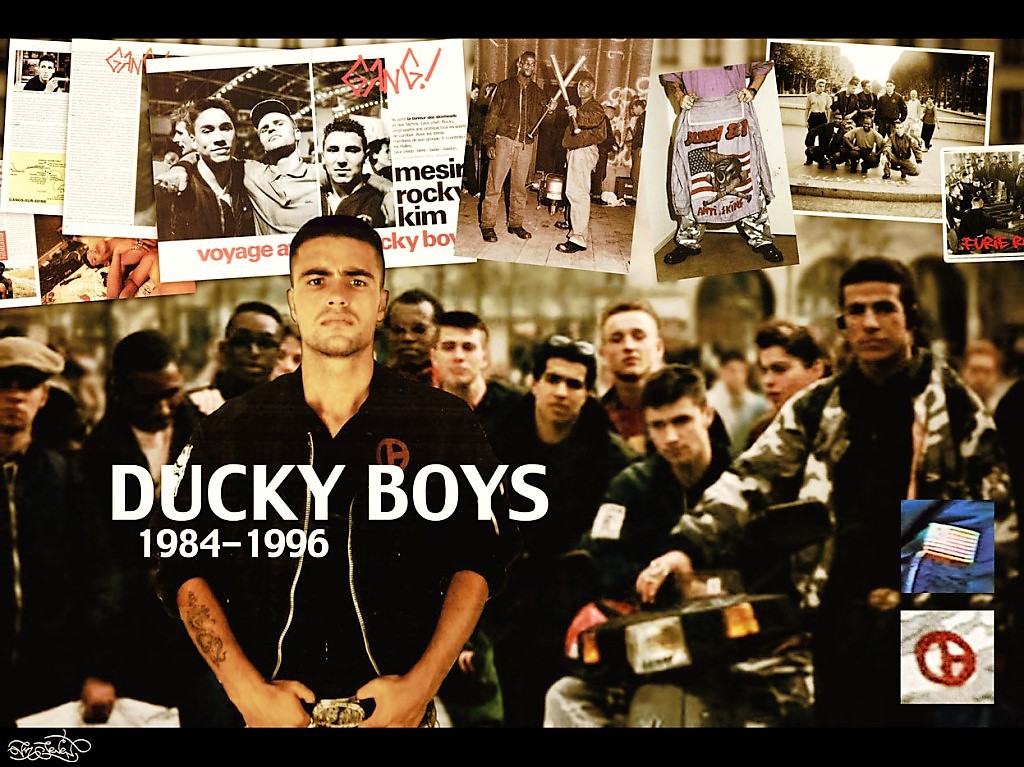

Foi, então que, ao ver muitos dos seus compatriotas entre as vítimas, João decidiu insurgir-se contra esta violência indiscriminada, aniquilando-a com mais violência. Aos 16 anos, ele fundou o seu próprio império. Corria o ano de 1984 quando os Ducky Boys se formaram, literalmente, pelas mãos de um adolescente idealista com puro sangue mais que lusitano, transmontano.

João Manuel Cordeiro, mais conhecido por Rocky, nasceu em 1966 no concelho de Alfândega da Fé, mais precisamente em Sendim da Ribeira. Uma aldeia envelhecida que, atualmente, não contabiliza mais de uma centena de residentes entre as suas fileiras. Numa infância típica de interior norte do país, permaneceu bem entregue aos cuidados dos seus avós, até que, na adolescência, durantes as férias do verão, viajou até França, onde os pais estavam emigrados. Com, somente, treze anos, João ficou fascinado com a beleza da capital, a grandiosidade da cidade das Luzes, com o ritmo e os sons próprios de uma grande metrópole, num género de contraste absoluto com o local de onde viera. Isso, mais as saudades e o sentimento avassalador que ele nutria por ambos os progenitores, constituíram-se como motivos suficientemente fortes para a visita ter ganho um carácter permanente, tornando-se, também ele, em mais um português adotado pelo país da bandeira tricolor.

Naquele tempo, os fascistas, cujo slogan era “França aos franceses”, representavam um perigo concreto, pois fomentavam movimentos extremistas angariando seguidores por cada esquina. Era a expansão de um autêntico estado autoproclamado persecutório contra todos os não franceses.

“A princípio, a nossa luta começou contra os “sudistas” (designação para gangues nazis). Só que nos confrontos ganhávamos sempre. Então, eles fizeram uma aliança com o setor racista dos skinheads”, lembra. “Foi por essa altura que começámos a marcar em todo o lado “Ducky Boys: Chasseurs de skins (Caçadores de skinheads)”. Fui o primeiro a usar essa expressão”, realça. Na época, incontáveis gangues procuravam o domínio do território na paisagem urbana parisiense. “Mas caçadores de skins só nós é que nos considerávamos. E cada vez que os encontrávamos, batíamos neles”, conta o antigo líder do grupo multiétnico.

Os Ducky Boys eram os mais respeitados, os mais temidos, os mais organizados e, também, os mais bem treinados. Era uma espécie de grupo de elite constituído, apenas, por mestres e lutadores, especialistas em disciplinas como o Muay Thai, Kickboxing, Kung fu ou Taekwondo. “Muitos eram professores de artes marciais. Depois, tínhamos alguns campeões com títulos e treinávamos todos os estilos uns com os outros de maneira a aperfeiçoarmo-nos. Nos anos 80, ainda eram poucos aqueles que lutavam assim”, salienta Rocky. Após confrontos com um gangue rival, quase todos os elementos envolvidos ficavam feridos. Alguns, com bastante gravidade. “Há coisas que eu não posso contar”, avisa.

Os media nacionais e internacionais projetaram, numa inflamada e vasta cobertura mediática, a imagem de Rocky como um lutador de rua e cabecilha de um poderoso gangue.

Numa luta sem paralelo contra os skinheads e todos os movimentos nazis e fascistas, a popularidade crescente dos Ducky Boys, frequentemente conquistada em violentos confrontos com grupos rivais, permitia-lhes serem contratados para trabalhos legais. A sua reputação nas ruas cresceu tanto que ficaram encarregues da segurança privada de um dos maiores festivais francófonos de música, a Festa da Humanidade (semelhante à Festa do Avante); das manifestações, por vezes tumultuosas, da Confederação Geral do Trabalho, que lutava por melhores salários e condições para os trabalhadores; e dos festivais de música do SOS Racismo, entre muitos outros eventos, mais ou menos mediáticos.

A curiosidade sobre o português que “dominava” o submundo parisiense era tanta que foi catapultado à escala planetária por inúmeros órgãos de comunicação social nacionais e internacionais. Rocky obteve a fama, sem nunca a desejar, e o reconhecimento público por tentar unir as diferentes raças combatendo, em simultâneo, e sem medo os vários grupos nazis que amedrontavam a noturna Paris. Ele e o seu grupo cedo começaram a fazer capa de diversos jornais e revistas como o “Globe”, “Paris Match” ou “New Look”. Em cinema, participaram no filme “Furie Rock” (1998) e, em televisão, foram objecto de reportagens e documentários como “ANTIFA: Chasseurs de skins”. Mais recentemente, há cerca de três anos, e já a residir em Mirandela, João foi convidado a participar num filme realizado por Kizo, género documentário, e que foi aclamado pela crítica. “Gangs Story” retrata o nascimento dos gangues em França através do testemunho impressionante dos seus antigos líderes e membros, num enredo que muitos desconhecem.

“Na altura, ao aparecermos na televisão, nos jornais e revistas, isso fez com que a juventude quisesse aderir, mas eu não aceitava toda a gente. Tinham de ter a força física, a força mental, tinham que se identificar com o grupo, adaptar-se e a maioria não estava apta para entrar. Então, faziam grupos à parte, à nossa imagem”, relata. Foi o caso de uns rapazes que queriam integrar o gangue de Rocky, mas como eram muito novos, não os deixou entrar. Então, eles formaram o seu próprio bando, os míticos Ruddy Fox, que deviam lealdade ao grupo principal. Desta forma, parte dos gangues existentes em Paris na época eram como extensões dos Ducky Boys e, apesar de, a alguns, João lhes ter negado entrada no seu grupo restrito, ele não os excluía. Pelo contrário, orientava-os, instruía-os e resolvia muitos dos seus conflitos.

Num sistema de rede, que funcionava como uma família, o grupo do português era a cabeça do polvo que ministrava regras, disciplina e princípios aos seus vários tentáculos.

Com um knowhow e uma estrutura similar ao crime organizado, distribuíam propaganda, eram distinguidos pelos símbolos que ostentavam, ouviam música dos anos 50, dentro do estilo pré-Elvis Presley, e baseavam-se numa metodologia de treino físico envolto em atitude, respeito e coragem.

“Naquele tempo, ser skin/racista era um efeito de moda. Muitos aderiam para poderem andar em grupos. A partir do momento em que começámos a atacá-los, a magoá-los, metade dos skins desapareceu. Só ficaram os mais radicais e organizaram-se como nós nos estávamos a organizar”, frisa.

Em 1986, devido aos ataques organizados que o gangue de Rocky engendrava nos concertos da fação nazi, o presidente da Câmara de Paris proibiu os espetáculos dos skinheads por causa da violência. Uma violência causada propositadamente pelos Ducky Boys.

Tacos de baseball, anéis, cintos e cães de raça pit bull foram as armas dos Ducky Boys, que inspiraram e serviram de modelo aos gangues modernos.

Nos dois primeiros anos, todos os elementos dos Ducky Boys andavam com um taco de baseball. Devido às batalhas frequentes e ao crescente número de feridos, a polícia, mais atenta, apertou o controlo. “A partir daí, usávamos armas de disfarce: os anéis, os cintos, botas com biqueira de aço, onde, ainda colocávamos umas aplicações cortantes, mas o nosso treino e a nossa coragem eram o essencial”, sublinha o antigo líder.

A criação de pit bulls para venda e o seu uso como cães de ataque foi outra novidade no meio. “Começámos a usar os pit bulls em 88 para atacar os skinheads. O meu pit chamava-se Max e era tão perigoso como uma arma. A única diferença é que não era proibido”, sustenta.

Os Ducky Boys mantiveram-se em actividade durante 13 anos, protagonizando acções tão incisivas e tantas vezes violentas, que os seus feitos chegaram a ser debatidos na Assembleia Nacional francesa. Após esse período, João decidiu regressar. “Quando vim, em 1996, os skinheads já não representavam uma ameaça real para a sociedade. Os meus pais também me tinham comprado uns terrenos e pensei que aquele fosse o momento oportuno para regressar a Portugal e mudar de vida”, confessa Rocky.

“Ainda, hoje, recebo pela internet mensagens de pessoas, principalmente, de cor e árabes, a agradecerem-me por aquilo que eu fiz!”, conta orgulhoso por ter ajudado a erradicar o racismo, ter apoiado algumas pessoas perante a tamanha adversidade de serem estrangeiros num país estranho e ter educado outras para os ideais “franceses” de igualdade, liberdade e fraternidade entre diferentes raças, credos e nações.

Com 48 anos, João tem uma filha de cinco anos e por causa dela não coloca, sequer, a hipótese de regressar a França. “Chega o momento em que tens mulher e filha e tens de ser responsável. Hoje, temos um milagre que é a Internet, que me permite comunicar e dar ordens como se estivesse presente. Ou seja, continuo a ter a minha ação, mas sem ser ativa”, adianta.

Atualmente, e após os ataques terroristas a Paris que vitimaram 130 pessoas na fatídica noite de sexta-feira treze, temas como a discriminação, o racismo e a xenofobia, em relação, agora, aos muçulmanos, voltam a estar sobre a mesa. “É complicado! Quando alguém vai para França viver ou até mesmo à procura de trabalho, é sempre considerado um estrangeiro. Quando os jovens são deixados de lado, é aí que aparece alguém com dinheiro ou falsas promessas e é assim que surgem os terroristas”, assume o transmontano, bem ciente da situação que França atravessa. “O governo e a própria sociedade francesa têm de admitir que há um problema e que a solução não passa por mandarem cada vez mais pessoas para os cartiers (bairros)”, advoga.

Marginalizados por uma sociedade que não cria oportunidades para estes filhos de emigrantes, já nascidos em França, eles não vivem, antes sobrevivem no limiar do desespero. E é aí que surgem os angariadores, oportunistas que manipulam e recrutam, entre estes jovens, potenciais terroristas. De seguida, levam-nos para a Síria por períodos de três meses a um ano, onde lhes é dado treino de combate e mais importante ainda, onde as suas mentes são condicionadas e vítimas de autênticas lavagens cerebrais. Quando regressam, se vêm com um plano pré-estabelecido, é praticamente impossível voltarem atrás. “Um muçulmano radical deseja mais a morte do que qualquer um de nós a vida”, garante.

Na opinião de Rocky, a culpa é deste modelo capitalista que resume o ser humano a números e valores. “Não estamos no tempo dos reis, a sociedade existe para todos estarmos bem e vivermos melhor”, defende, garantindo que a grande maioria destes novos terroristas já passaram pelas prisões e quando se vive na pobreza extrema “é muito mais fácil acreditar” numa visão extremista.

Para o entrevistado, bastaria pôr em prática o lema da França: “Liberdade, Igualdade, Fraternidade, sendo que a solução passaria sempre por criar oportunidades, programas, emprego e desenvolver iniciativas nos bairros parisienses onde moram estes jovens muçulmanos que, apesar de serem franceses, são considerados por todos como estrangeiros no seu próprio país. Os jovens como aqueles que perpetraram os atentados à capital, conclui João Cordeiro, são, eles próprios, “vítimas do sistema em que estão inseridos”.